L’habit des sœurs au fil du temps

Petite promenade au fil du temps… L’habit des Sœurs du Saint-Cœur de Marie de 1859 à nos jours… 1859 1859 1930 1963 Aujourd’hui Précédent Suivant

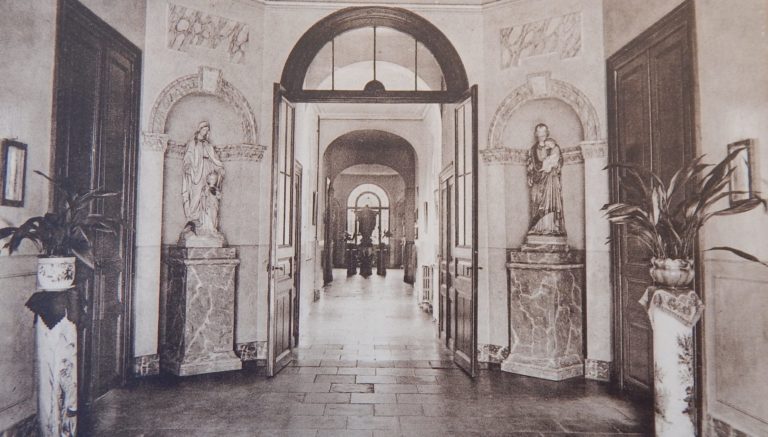

S’intéresser aux différentes maisons ou implantations qui ont vu la présence des Sœurs du Saint-Cœur de Marie au fil du temps, c’est s’intéresser à la manière dont cette spiritualité a pris corps, dans les divers lieux où nous avons été envoyées. En lien avec des laïcs, avec le clergé local, avec l’évêque, tour à tour ou ensemble, l’histoire des « maisons » est toujours une « histoire ecclésiale » et même un itinéraire…

Notre engagement apostolique a toujours comporté deux manières de procéder : certaines sœurs ont été chargées plutôt de parler (enseignement, catéchèse, etc.), d’autres, plutôt d’agir (tâches domestiques, soin des corps, etc.) ; plusieurs ont d’ailleurs été de l’un à l’autre de ces pôles. Langage et corps représentent ainsi deux éléments, mais un seul signe, comme dans l’Évangile, de notre être d’envoyées.

Car les discernements anciens et nouveaux à propos de nos insertions montrent assez qu’aucune d’entre elles n’a répondu à un programme d’expansion ou de repli préétabli : la trilogie curé-évêque-châtelain se trouve plusieurs fois en cause, du moins jusqu’en 1900. La hiérarchie et le laïcat étaient ainsi immédiatement à la source de nos œuvres. Après, les évêques confirmeront ce qui aura été traité entre le clergé et les sœurs (Huccorgne, etc.), voire les instances laïques (Centre Spirituel, etc.) et les Sœurs.

On a peut-être le sentiment que les insertions les plus récentes (après 1975) ont dû être en quelque sorte « trouvées » par les Sœurs, ce qui paraît bien sûr très différent des débuts, mais n’est certainement pas moins marqué par l’obéissance aux besoins de l’Église. La fidélité à l’Église hiérarchique est d’ailleurs une constante infaillible de notre histoire. On peut constater de plus que le peuple chrétien entre moins qu’autrefois dans nos discernements apostoliques, ce qui s’explique en partie par l’effondrement en Belgique de la situation de chrétienté. La docilité aux urgences indiquées par le magistère de l’Église est bien sûr d’autant plus requise.

Ainsi, les engagements si divers de notre histoire sont avant tout le fruit d’une unique recherche d’obéissance. Cette attitude est la seule constante en ces multiples engagements qui sans elle nous voueraient à la dispersion. 3 communautés et 2 implantations, sans compter 2 ou 3 lieux de travail individuel : cela semble évidemment beaucoup pour peu de monde. Mais un regard aussi extérieur n’est pas pertinent du tout. La question n’est jamais de savoir si telle œuvre est à la mesure de nos forces, mais si l’obéissance à nos supérieures et à l’Église hiérarchique, aux nécessités des hommes et à la grâce de Dieu, nous demande d’y vivre et d’y mourir et, peut-être, notre histoire nous l’apprend, d’y mourir pour que d’autres y vivent.

C’est ici que conduisent ces réflexions. Il est apparu combien notre spiritualité est apostolique, puisque nous sommes toujours envoyées, et envoyées à la manière du Christ, qui prêche et guérit ; quelle place a joué dans notre histoire le discernement spirituel, lequel doit être, grâce à l’obéissance, discernement ecclésial ; et enfin que la mobilité, le changement et le voyage nous sont connaturels.

Apostolique parce que obéissante, disponible parce que en quête de la volonté de Dieu, notre Congrégation se trouve ainsi intégrée au dynamisme missionnaire de l’Église. Nos Constitutions disent assez comment tout cela peut se faire, grâce à l’Esprit de Dieu.

Petite promenade au fil du temps… L’habit des Sœurs du Saint-Cœur de Marie de 1859 à nos jours… 1859 1859 1930 1963 Aujourd’hui Précédent Suivant

L’horaire de la journée d’une sœur du Saint-Cœur de Marie a beaucoup évolué avec le temps ! 1869, 1923 et aujourd’hui sont les trois balises que nous retenons pour cette petite exploration.

Les grands jalons de l’histoire de la Congrégation en 13 dates clés. De la fondation par Mère Gonzague à nos jours : une visite éclair des temps et des lieux qui ont compté.

Parler de saint Joseph, patron de la Congrégation, c’est parler de l’Église, du Christ, du dessein du Père, de l’effusion de l’Esprit, et de notre destinée éternelle. Et c’est aussi rencontrer un homme de silence, serviteur du plus grand des mystères, et toucher à son humble et efficace présence dans l’Église et dans nos vies.

Parler de l’Église, c’est toujours, comme pour la vie consacrée d’ailleurs, en revenir à une expérience spirituelle (1), normée par les commencements de l’Évangile (2) mais toujours en débat singulier avec « le monde » (3), ce qui conditionne son avenir (4).

Notre maison de famille est l’Église, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, communion de vie et d’amour des sauvés.

Présenter, sur le modèle d’autrefois, un horaire-type qui reflète notre vie d’aujourd’hui n’est guère possible. La Loi de Vie de 1967 écrivait déjà : « Tu es pauvre du temps qui appartient à Dieu, ce qui nécessite un effort de travail sérieux, dans une totale disponibilité intérieure ». Nos journées n’échappent évidemment pas à toute structure ou à toute rencontre commune, mais c’est la mission qui leur donne forme, à l’intérieur du cadre communautaire : chaque sœur œuvre au nom de toutes là où elle a reçu de la supérieure générale de manifester la mission confiée par l’Église à la Congrégation. La communauté, par des rendez-vous quotidiens (temps de prière, de services et de repas partagés) mais aussi des réunions fréquentes (rencontres d’échanges en tous genres) soutient ainsi la vie de tout le corps, grâce à une miséricorde toujours à recevoir à nouveau ensemble de la Bonté de Dieu.

Les Constitutions de 1988, demandent, au chapitre sur la pauvreté, que « chaque communauté adapte son style de vie aux nécessités des personnes et de l’apostolat ». L’écoute persistante de « ce que l’Esprit dit aux Églises » – dans la Congrégation, la communauté et l’existence de chacune – modèle ainsi le temps commun et personnel, que ce soit à l’échelle de la journée, de la semaine ou de l’année. Et c’est, comme autrefois, toujours dans l’Eucharistie que l’oraison personnelle, les temps de récollections ou de retraites, et les autres formes de ressourcement trouvent leur fondement et leur sommet.

D’après les notes manuscrites de Sœur Marie-Claire (1981 et 1985)

«On ne sonnait pas quand les pensionnaires étaient là. Sœur Antonia passait dans les dortoirs en disant : “Venite, Adoremus”»

«À la chapelle ; on descendait en pantoufles.

Prière du matin ; très longue, environ 20 minutes. Une suite de prières dont j’ai oublié le texte. Il y avait entre autres les 10 commandements de Dieu, les 5 commandements de l’Église, tous les actes, et cela se terminait par : “Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon Dieu ?”. Méditation jusque 6h00. La Révérende Mère s’asseyait, le dos au mur, à côté du confessionnal, lisait passage par passage la méditation, le saint du jour ou un livre de la spiritualité de l’époque, souvent d’un jésuite.»

«Temps libre pour mettre ses souliers.

Certaines s’occupaient du lever des enfants qui allaient toutes à la messe, sauf celles du petit dortoir.»

«Déjeuner, toujours en silence ; chaque vendredi à genoux. Lecture par la Révérende Mère de quelque passage de la Sainte Règle.»

«Après déjeuner, on allait à son travail.

Les classes commençaient à 8h30.»

«Examen à la chapelle, terminé par l’Angelus.» Elle ajoute : «C’est notre sœur Laurence qui m’a, mot à mot, appris les 5 points d’examen selon saint Ignace. Je m’en sers encore.»

«Dîner. Début en silence. Chacune avait son tour pour la lecture. Au dîner, une sœur lisait une vie de saints (je l’ai fait longtemps).»

«Récréation en communauté. Aucune ne pouvait quitter la place sans permission.»

À 16h00 : «Goûter en silence»

«La Révérende Mère disait une prière et puis 5 Pater, 5 Ave, les bras en croix.»

«On se réunissait en communauté. Lecture jusque 18h30. La Révérende mère lisait des livres de formation religieuse. On pouvait coudre pendant cette lecture.»

«Salut mercredi, jeudi, samedi. Les autres jours, chapelet et litanies de la Sainte Vierge.»

«Examen de conscience dont les points différaient. Consécration au Sacré-Cœur devant la statue du Sacré-Cœur dans le corridor. La Révérende Mère donnait la bénédiction.»

«Coucher rapide. Tout était éteint ¼ d’heure après.»

D’après les Premières Constitutions

À 5h30, l’oraison commence par l’Angelus, et s'achève par la «revue de l’oraison»

Le temps de classe pour les enfants est interrompu à 10h00 par la récréation qui se poursuit par l’étude.

Le dîner des Sœurs est précédé de l’Angelus et du Benedicite. Il se conclut par les Grâces. Un temps de lecture et de récréation le poursuit.

Le temps de classes de l'après-midi est suivi du goûter des enfants.

Constitutions 1869 : «À neuf heures moins 5 minutes, réunions extraordinaires de la communauté par ordre de la supérieure.»

À la prière du soir, on lit les points d’oraison du lendemain, et on fait l’examen de conscience.

«Un quart d’heure avant la fin de la prière de l’examen, la visitatrice sonnera le coucher par trois coups ; à ce signal, toutes les personnes de la maison doivent se mettre au lit, si elles n’y sont déjà, et éteindre la lumière.»