Notre vie en Église

Notre maison de famille est l’Église, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, communion de vie et d’amour des sauvés.

Se tourner vers saint Joseph, ce n’est évidemment pas nous détourner de Jésus, ou du Père, ou du Saint Esprit, mais emprunter le plus court de tous les chemins, celui que Dieu lui-même a pris pour nous rejoindre, en désignant le charpentier de Nazareth comme « gardien » des mystères du salut, ainsi que le dit l’oraison de sa fête, le 19 mars.

Parler de saint Joseph, c’est donc parler de l’Église, du Christ, du dessein du Père, de l’effusion de l’Esprit, et de notre destinée éternelle. Approcher de cette figure, c’est entrer dans la compréhension qu’a l’Église de toute l’Écriture, des Pères, des saints et parfois même des théologiens. Et c’est aussi rencontrer un homme de silence, serviteur du plus grand des mystères, et toucher à son humble et efficace présence dans l’Église et dans nos vies.

Nous pourrions ainsi partir du mystère des commencements de l’Église du point de vue souvent trop oublié de saint Joseph. Pour le rencontrer, l’évangile de Matthieu est bien sûr le plus adéquat, encore que l’épisode lucanien de Jésus perdu et retrouvé (Lc 2,41-52) comporte lui aussi ses enseignements. Saint Matthieu s’intéresse d’abord à l’annonce de la conception de Jésus (Mt 1,18-25) où Joseph apparaît comme un homme juste et chaste, puis à la fuite en Égypte (2,13-15), où son obéissance est manifeste, et plus tard, à l’établissement à Nazareth (2,19-23), tout illuminé par sa simplicité et sa pauvreté – l’École française le méditera à loisir. Or, ces passages matthéens sont précédés par une étrange liste des ancêtres du Christ, où brillent des femmes à la trajectoire un peu particulière.

La généalogie proposée par Matthieu ne recoupe pas celle de Luc (laquelle compte 77 noms, remontant de Jésus à David, Abraham puis Adam). Chez Matthieu, on distingue trois cycles de 14 générations, correspondant aux trois périodes de l’histoire d’Israël : les patriarches, les rois, le temps d’après l’exil. Matthieu part d’Abraham pour descendre jusqu’à Jésus, en omettant au verset 16 la formule de filiation habituelle : « Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle Christ ». Avant Marie, quatre femmes sont mentionnées : Thamar l’incestueuse (Gn 38, 14-18), Rahab la prostituée (Jos 2,1), Bethsabée l’adultère (2 Sm 11,1-5) et Ruth l’étrangère (Rt 3,10) ; bref, des femmes « extravagantes » qui, comme Marie, ont enfanté en quelque sorte irrégulièrement un véritable fils de David. En fait, « la tradition juive souligne comment Dieu est intervenu dans le cas de ces femmes pour modifier le cours normal des choses… Matthieu nomme ces cinq femmes parce qu’elles ont été introduites dans la lignée messianique par un geste gratuit de Dieu levant un obstacle apparemment insurmontable ». Nous y voilà.

Sans entrer dans le détail des textes, notons tout de même quelques caractéristiques récurrentes. Tout d’abord, Joseph ne parle pas, il rêve. Par quatre fois en effet, dans l’ensemble des textes, l’évangile de Matthieu nous rapporte que Dieu communique ainsi avec lui, comme en réponse à ses préoccupations. Mais on ne connaît pas d’autre réponse de Joseph que sa prompte docilité à ce qu’il a entendu: « réveillé de son sommeil, Joseph fit comme lui avait prescrit l’Ange du Seigneur et il prit avec lui son épouse » (1,24); « lui, se levant, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte » (2,14); « lui, se levant, prit avec lui l’enfant et sa mère, et il entra au pays d’Israël » (2,21); « il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (2,23).

Plusieurs fois, cette docilité immédiate, cette sorte d’obéissance d’exécution, est comme confirmée par la Parole même de Dieu (2,15; 2,23), surtout celle des Prophètes, qui semble le lieu privilégié de Joseph dans l’Écriture. Peut-être y a-t-il d’ailleurs une ligne d’évolution, un itinéraire spirituel, discernable dans sa vie, comme le vocabulaire semble nous l’indiquer : Marie est d’abord dite « son épouse », mais ensuite, l’expression (reprise trois fois) « l’enfant et sa mère », peut nous faire songer que Jésus est le vrai centre de cette relation.

Homme de la nuit et de l’obscure enfance, homme de la fuite et de l’exil, charpentier de Nazareth dont le nom demeure à cause de la renommée de Jésus, Joseph se présente certes auprès de Marie et de l’Enfant-Dieu comme le modèle de ceux qui suivent sans discours la parole entendue, le premier aussi de ceux que Dieu consacre à la responsabilité du mystère de sa présence parmi nous : de ce « silence » de Dieu où s’opèrent pourtant les plus retentissants mystères[1], saint Joseph demeure à jamais dans l’Église le témoin.

On pourrait faire un autre arrêt sur image en considérant le texte lui aussi très remarquable que nous propose saint Matthieu, au début de son Évangile. C’est la très célèbre venue des mages du levant à Jérusalem, en quête du « Roi des Juifs » dont ils ont vu l’astre se lever. Jean Radermakers, dans son commentaire ancien[2] que tous les commentaires nouveaux consultés, notamment dans la série des Cahiers Évangile[3], répètent sans jamais le renouveler, écrit que le langage des mages, qui sera également celui de Pilate et des soldats durant la passion (Mt 27,11.29.37) est typique d’un dire païen (Où est le Roi des Juifs ? : on s’inquiète du rapport entre peuples), tandis que la transposition d’Hérode (« Où le Christ est-il engendré ? » 2,4) est typique du langage juif.

Sur leur route qui part du levant (c’est la trajectoire du soleil), les mages rencontrent et interrogent les juifs et leur histoire sainte. Ces derniers […] confessent que les Écritures annoncent le Messie, mais sans pouvoir reconnaître son apparition dans l’enfant de Bethléem.

[…] Le conflit (du refus des juifs et de l’accueil des païens, qu’on retrouvera tout au long de l’Évangile) se solde par la révélation du Messie, roi des Juifs, aux païens, à travers le signe de l’étoile (2,9-11), puis par l’intermédiaire d’un songe (2,12). [Depuis l’Ancien Testament] on conçoit que l’astrologie, malgré son ambiguïté et ses aberrations idolâtres, peut conduire les Nations vers la totale lumière[4].

On peut aussi faire remarquer qu’il s’agit moins, dans l’apparition de l’étoile, d’évoquer le passage d’une comète que de montrer dans l’enfant Jésus à la fois la lumière qui éclaire les peuples (Is 9, 1-5 et 60, 1-6), le véritable lion de Judas (Gn 49, 9-10) et la sagesse qui surpasse, dès son apparition, celle de Salomon et qui attire à elle tous les rois de la terre (1 R 10,1-13 ; 4,14). Mais il s’agit aussi de comprendre[5] que la démarche des mages a eu besoin de l’Écriture pour leur révéler le lieu, et même qu’il a fallu un lien étroit entre l’écrit et la tradition – représentée ici par les interprétations séculaires par lesquelles les scribes juifs, y compris notre évangéliste, transmettaient le texte sacré. C’est de ce texte que Joseph de Nazareth a vécu, grâce à lui qu’il a pu reconnaître à son lever l’étoile du matin[6].

Pourquoi est-ce que l’enfance de Jésus a tant d’importance pour le cœur du chrétien ? L’expérience séculaire de l’Église, avant et après saint Ignace de Loyola, nous apprend que seule la contemplation longue de Jésus prenant corps dans notre histoire peut refaçonner notre imagination, notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, bref, nos facultés, à partir de la seule figure qu’il vaille la peine d’imiter, et qui est l’image même du Dieu invisible, Jésus. Davantage encore, la fréquentation de Bethléem et de Nazareth, la patience à regarder Jésus grandir en âge et en sagesse, nous permet de nous re-poser, jusque dans notre corps, là où Jésus a pris pour nous son corps d’humanité : dans un temps, des espaces, des réseaux d’autorité et d’habitudes, des coutumes et des valeurs culturelles qu’il a pu assumer en toute liberté. Cette manière d’être refaits, en corps et en âme, à son image et à sa ressemblance, peut s’opérer dans l’oraison, la réflexion, la lecture, la détente intérieure, l’accueil de la paix – toutes choses qui naissent de la contemplation évangélique.

L’épisode lucanien du Temple montre aussi que Marie dit à « son enfant » : « ton père » (2,48) – comme si la paternité de Joseph inscrivait cet « homme juste » immédiatement devant Jésus. Un secret impressionnant entoure pour le reste la vie de Joseph, « homme de silence », comme dit le cantique, dont nous ne savons plus rien, après que Jésus ait en quelque sorte confirmé pour lui et pour Marie sa conception virginale (Lc 2,49). On devine seulement que Joseph, pas plus que Marie, ne comprend pas encore la parole prophétique de Jésus.

Quoiqu’il en soit, après cet apprentissage très abrupt pour Joseph et Marie, la vie quotidienne reprend, toute traversée déjà de l’abîme qu’ouvre l’avenir. C’est sur ce mystère que veille fidèlement le cœur de Marie, comme Joseph le charpentier veille sur l’enfance et la croissance de son fils.

*

On aurait pu encore parler des figures de saint Joseph dans l’Ancien Testament, comme Joseph fils de Jacob (Gn 37, 9-11), mais aussi ces figures tutélaires que furent Héli pour Samuel (1 Sm 3-9), Raphaël pour Tobie (Tb 4), Mardochée pour Judith[7]. Il aurait fallu aussi méditer sur le sens de la visite des bergers (Lc 2, 1-20) ou le temps de Nazareth dont nous savons si peu (Mt 2,1-23). C’est par saint Marc (Mc 6, 1-6 et //) que nous apprenons quelque chose de la suite, l’insertion professionnelle de Jésus, en quelque sorte. Saint Jean rapportera aussi que l’on voyait en Jésus le fils de Joseph de Nazareth[8] ; c’est le personnage du patriarche Joseph qu’il lui fera endosser dans la rencontre avec la Samaritaine[9] ; il rendra enfin un homonyme, Joseph d’Arimathie, présent à la déposition[10]. On l’a souvent remarqué, l’évangile de Jean est par ailleurs le plus riche en l’appellation, désignation ou invocation du Père[11]. Le conflit des paternités, si prégnant dans les chapitres 4 à 9 de l’évangile (cf. « notre père Jacob », 4,12 ; « nos pères », 6,31 ; « les pères », 7,22 ; « notre père Abraham », 8,39 ; « votre père le diable », 8,44 ; « ses parents », 9,2, etc.), ne s’apaise que lorsque Jésus monte vers ce Père qu’il désigne comme le sien et le nôtre, « le » Père en vérité.

Si donc, pour saint Jean, le Père est bien la source, et le critère de toutes les paternités, on peut méditer pieusement[12] qu’il est aussi l’orient que Joseph et Marie ont ensemble désigné à Jésus, dans la première « Église domestique ». Ne nous laissons donc pas impressionner par ce que cette famille avait de singulier ; cherchons plutôt à comprendre ce qu’elle représente pour toutes les familles, naturelles ou religieuses ou ecclésiales : le prototype d’un pèlerinage dans la foi et dans l’amour, le lieu où faire l’expérience spirituelle de la prévenance de Dieu. Rappelons la belle oraison de la solennité de la fête du 19 mars :

« Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux, tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut ; accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue pas sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ… ».

Quand les temps furent accomplis, le salut advint en l’enfant dont Joseph-le-grandissant (« Dieu ajoutera », dit l’étymologie) partagea le silence. Sa veille se poursuit aujourd’hui auprès de l’Église qu’il soutient jusqu’à l’achèvement. Une aube s’est levée dont la nouveauté nous atteint.

[1]. Voir Ignace d’Antioche, Lettre aux Éphésiens, XIX, 1 : « Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie, et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, trois mystères retentissants, qui furent accomplis dans le silence de Dieu ». Cité par le Catéchisme de l’Église catholique, § 498.

[2]. Dans Au fil de l’évangile selon saint Matthieu, 2. Lecture continue, Bruxelles, IET 1, 1972, 39-41.

[3]. Voir les Cahiers Evangile 9 (1974), 58 (1987), 129 (2004).

[4]. Matthieu amalgame ici Nb 22-24 ; Michée 5,1 ; 2 Sm 5,2 ; Ez 34,23.

[5]. Avec Cl. Tassin, dans Cahiers Évangile 129, o.c.,12-13.

[6]. Allusion à Ap 22,16 : « Je suis le rejeton et la postérité de David, l’Étoile brillante du Matin ».

[7]. P. Leblanc, Saint Joseph, qui es-tu ?, 1999. Voir le site canadien.

[8]. « Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l’avons trouvé : Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. », Jn 2,43 ; « Ils disaient : ‘Celui-là n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ?’ », Jn 6,41.

[9] « Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph » (Jn 4,5).

[10]. « Après ces événements, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus », Jn 19,38.

[11]. voir N. Hausman, « Dieu, père ou mère? Un choix possible ? Sur la paternité divine en régime chrétien », in NRT 212 (1999), 386-396.

[12]. Cf. Exercices spirituels 111 (Contemplation de la Nativité).

Notre maison de famille est l’Église, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, communion de vie et d’amour des sauvés.

Parler de l’Église, c’est toujours, comme pour la vie consacrée d’ailleurs, en revenir à une expérience spirituelle (1), normée par les commencements de l’Évangile (2) mais toujours en débat singulier avec « le monde » (3), ce qui conditionne son avenir (4).

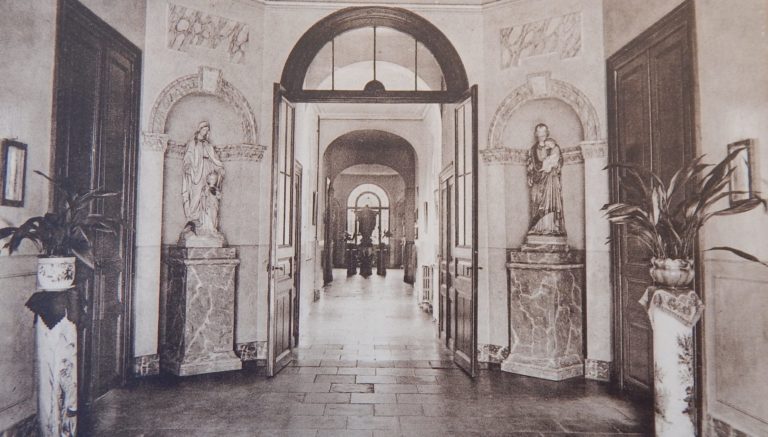

S’intéresser aux différentes maisons ou implantations qui ont vu la présence des Sœurs du Saint-Cœur de Marie au fil du temps, c’est s’intéresser à la manière dont cette spiritualité a pris corps, dans les divers lieux où nous avons été envoyées.

Présenter, sur le modèle d’autrefois, un horaire-type qui reflète notre vie d’aujourd’hui n’est guère possible. La Loi de Vie de 1967 écrivait déjà : « Tu es pauvre du temps qui appartient à Dieu, ce qui nécessite un effort de travail sérieux, dans une totale disponibilité intérieure ». Nos journées n’échappent évidemment pas à toute structure ou à toute rencontre commune, mais c’est la mission qui leur donne forme, à l’intérieur du cadre communautaire : chaque sœur œuvre au nom de toutes là où elle a reçu de la supérieure générale de manifester la mission confiée par l’Église à la Congrégation. La communauté, par des rendez-vous quotidiens (temps de prière, de services et de repas partagés) mais aussi des réunions fréquentes (rencontres d’échanges en tous genres) soutient ainsi la vie de tout le corps, grâce à une miséricorde toujours à recevoir à nouveau ensemble de la Bonté de Dieu.

Les Constitutions de 1988, demandent, au chapitre sur la pauvreté, que « chaque communauté adapte son style de vie aux nécessités des personnes et de l’apostolat ». L’écoute persistante de « ce que l’Esprit dit aux Églises » – dans la Congrégation, la communauté et l’existence de chacune – modèle ainsi le temps commun et personnel, que ce soit à l’échelle de la journée, de la semaine ou de l’année. Et c’est, comme autrefois, toujours dans l’Eucharistie que l’oraison personnelle, les temps de récollections ou de retraites, et les autres formes de ressourcement trouvent leur fondement et leur sommet.

D’après les notes manuscrites de Sœur Marie-Claire (1981 et 1985)

«On ne sonnait pas quand les pensionnaires étaient là. Sœur Antonia passait dans les dortoirs en disant : “Venite, Adoremus”»

«À la chapelle ; on descendait en pantoufles.

Prière du matin ; très longue, environ 20 minutes. Une suite de prières dont j’ai oublié le texte. Il y avait entre autres les 10 commandements de Dieu, les 5 commandements de l’Église, tous les actes, et cela se terminait par : “Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon Dieu ?”. Méditation jusque 6h00. La Révérende Mère s’asseyait, le dos au mur, à côté du confessionnal, lisait passage par passage la méditation, le saint du jour ou un livre de la spiritualité de l’époque, souvent d’un jésuite.»

«Temps libre pour mettre ses souliers.

Certaines s’occupaient du lever des enfants qui allaient toutes à la messe, sauf celles du petit dortoir.»

«Déjeuner, toujours en silence ; chaque vendredi à genoux. Lecture par la Révérende Mère de quelque passage de la Sainte Règle.»

«Après déjeuner, on allait à son travail.

Les classes commençaient à 8h30.»

«Examen à la chapelle, terminé par l’Angelus.» Elle ajoute : «C’est notre sœur Laurence qui m’a, mot à mot, appris les 5 points d’examen selon saint Ignace. Je m’en sers encore.»

«Dîner. Début en silence. Chacune avait son tour pour la lecture. Au dîner, une sœur lisait une vie de saints (je l’ai fait longtemps).»

«Récréation en communauté. Aucune ne pouvait quitter la place sans permission.»

À 16h00 : «Goûter en silence»

«La Révérende Mère disait une prière et puis 5 Pater, 5 Ave, les bras en croix.»

«On se réunissait en communauté. Lecture jusque 18h30. La Révérende mère lisait des livres de formation religieuse. On pouvait coudre pendant cette lecture.»

«Salut mercredi, jeudi, samedi. Les autres jours, chapelet et litanies de la Sainte Vierge.»

«Examen de conscience dont les points différaient. Consécration au Sacré-Cœur devant la statue du Sacré-Cœur dans le corridor. La Révérende Mère donnait la bénédiction.»

«Coucher rapide. Tout était éteint ¼ d’heure après.»

D’après les Premières Constitutions

À 5h30, l’oraison commence par l’Angelus, et s'achève par la «revue de l’oraison»

Le temps de classe pour les enfants est interrompu à 10h00 par la récréation qui se poursuit par l’étude.

Le dîner des Sœurs est précédé de l’Angelus et du Benedicite. Il se conclut par les Grâces. Un temps de lecture et de récréation le poursuit.

Le temps de classes de l'après-midi est suivi du goûter des enfants.

Constitutions 1869 : «À neuf heures moins 5 minutes, réunions extraordinaires de la communauté par ordre de la supérieure.»

À la prière du soir, on lit les points d’oraison du lendemain, et on fait l’examen de conscience.

«Un quart d’heure avant la fin de la prière de l’examen, la visitatrice sonnera le coucher par trois coups ; à ce signal, toutes les personnes de la maison doivent se mettre au lit, si elles n’y sont déjà, et éteindre la lumière.»