En 1838, sœur Gonzague, après avoir achevé son éducation à Pesche, entra au couvent d’Alsemberg comme novice. Elle avait 18 ans. Elle y vécut durant vingt ans, occupée, d’abord à sa propre formation, puis dans la charge de maîtresse au Pensionnat et enfin, dans celle bien délicate de maîtresse des Novices.

Malheureusement, Alsemberg manquait encore toujours d’une organisation définitive. Les règles, composées de quelques fragments de celles des Sœurs de Notre-Dame, n’avaient jamais reçu d’approbation ecclésiastique. Aussi, sur le conseil de sages directeurs spirituels, sœur Gonzague pria humblement, mais avec instance, Son Éminence le Cardinal Sterckx, archevêque de Malines, de pouvoir se retirer dans une affiliation ou d’entrer dans quelque autre couvent bien fervent.

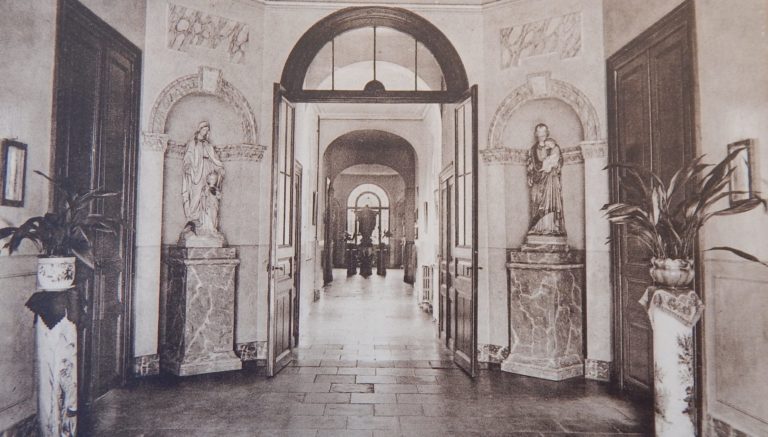

Cette démarche aboutit à la fondation (en 1859) de la Maison de La Hulpe, berceau de notre future Congrégation. En 1863, au moment du décès de Mère Thérèse, fondatrice d’Alsemberg, sœur Gonzague refusa la charge de Supérieure Générale. La même année, Son Éminence le Cardinal archevêque décida que La Hulpe serait maison indépendante d’Alsemberg, ainsi que Waterloo, autre affiliation qui avait été fondée avant 1859.